89 モンゴル短期滞在記(2)

モンゴル短期滞在記(2)

昼は30度近くになって暑いので、8時30分頃、アリヤバル寺院に向けて出発します。初めは舗装道路ですが、脇に入ると舗装されていないひどいでこぼこ道、大きな穴もあって、4WDでないと走れません。

まだ誰もいないアリヤバル寺院に到着。チケット売り場の人は開いていて入ることができました。大草原に囲まれた小高い丘の岩山の中腹に立つチベット仏教のアリヤバル寺院は、今も厚い信仰を集める瞑想寺院です。1810年代にモンゴル人とチベット人の芸術家によって建てられ、仏教僧が瞑想のためにやって来ましたが、1930年代後半にモンゴルの共産主義者が寺院を破壊、その後モンゴルの民主化後、修復作業がなされ、1998~2004年に建てられたのが今のアリヤバル寺院です。 色彩豊かな本殿が岩山の中腹にあり、そこまでの参道は、花一杯の草原、種類はゲルの周辺と殆ど同じですが、柵があって動物が入れないので、植物も踏み荒らされず、大きく立派に育っています。

チドリソウでしょうか。

道に沿って立つ看板。モンゴル語と英語でチベット仏教の教えが書かれています。

たくさんのみごとな松ぼっくり。

ぐらぐら揺れる危ない吊り橋を渡り、ようやくたどり着いた石段の数は108、日本でもよく知られている数字ですね。除夜の鐘は108、人の煩悩を表すのだとこどもの頃よく教えられました。ガイドさん曰く、108は人が知らずに犯してしまった罪の数だとか。その言い方だとキリスト教の原罪風ですね。ただ、石段は、実はあと8つあって、そのおまけの段を上がるときは願い事を唱えながら上がるのだとか。うーん、なんとか死ぬまで元気でいて、ぽっくり死にたいとか、もうそんな願いしかなくて、それを唱えながら上りました。

アリヤバル寺院の造りは“象の顔”と言われており、この108段の階段は象の鼻に見立てられています。うまく全体を撮った写真がありませんので、片側からのものを。

階段を登ると極彩色の絵や布で飾られ、仏様が祀られた寺院があります。

チベット仏教なので、そこに描かれている聖人はまったく見当もつかない人ばかりです。多少知っているはずの仏教のお話や聖者がまったくいません。やはりチベット仏教は、日本に伝わった大乗仏教とかなり趣が異なります。

本殿の向かって左側には、小さな洞窟を囲っている建物があり、アリヤバル寺院を有名にした、瞑想している聖者の像があります。『源氏物語』若紫巻で、瘧病をわずらった光源氏が、北山にすぐれた修行者がいると聞き、自ら出かけることにします。そこで源氏は、生涯の伴侶となる若紫と出会うのですが、源氏の病を癒やした聖僧は、山深いところにいて、修行している岩屋から出ないのです。修行のなかには瞑想も入っていたかもしれません。

「瞑想」(meditation)とは、心を静めて無心になり、何かに心を集中させること、目を閉じて深く静かに思いをめぐらすことなどとされていて、さまざまな宗教や修行において行われますが、比較的日常的なものから、絶対者(神)をありありと体感したり、究極の智慧を得るようなものまで、広い範囲に用いられることばであるとされています。先日たまたまテレビをつけたら、「がん治療の、ライジングサン 〜呼吸器外科医 安福和弘〜」(NHK総合 プロフェッショナル仕事の流儀 2024年8月21日)という番組をやっていました。安福和弘さんは、累計執刀数5千超、手術死亡率0.03%、という、がんをはじめとする呼吸器外科の治療において、驚異的な数字を積み上げてきた医師で、カナダ・トロントで世界各国から集う精鋭を束ね、最先端のがん治療に挑んできた方です。がんを取り除くだけでなく、多くが、翌日歩いて帰宅するという、患者の負担を極限まで減らした“低侵襲治療”を実践している方でもあります。彼が手術する場面は二度出てくるのですが、困難なロボット手術のなかでも、最も難しい局面になると、「瞑想」が始まるのです。心拍数を一分間に40に下げ、一切瞬きもせず、驚異的な集中力で、ミスが許されない手術を成功させてしまう、というのです。自分自身でこうした「瞑想」状態に入ることができる能力も特別なのでしょうが、アメリカやカナダでは、こうした集中力を極度に高めるための「瞑想」の方法が開拓されているのでしょうか。安福先生はすばらしい方たと思いましたが、こういう危機的局面を乗り切る時に「瞑想」と名付けられたセルフコントロールの方法が用いられることがあるというのも新鮮な驚きでした。

寺院からの見晴しはすばらしく、はるか下に見えるのが入り口です。

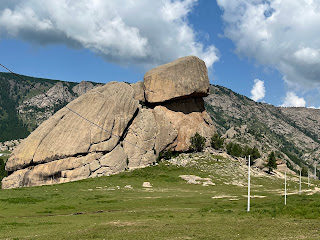

そこまで下って、車で途中の亀岩に寄ります。テレルジ公園のランドマークであり、亀の形をした巨石です。大きな花崗岩質ペグマタイトでできている、高さ15mほどの大きな岩が、山の麓あたりに独立して存在しています。

手前には鳥たち。繋がれていますので、見るだけなら無料ですが、鳥を手や肩に乗せると有料なのだと思います。これはハヤブサ。

鷲は韓国人の家族が、腕に乗せています。鷹匠になった気分?

日本にも鷹狩りがありましたが、モンゴルでは、カザフ民族がイヌワシを使った狩りをするとか。 アラブではハヤブサを使った狩りが貴族のスポーツとして今でも人気 があるといいますし、アイルランドのアッシュフォード城のアクティビティにも鷹狩りがありました。韓ドラにも高句麗の皇子が鷹狩りをやっているという場面がありました。

wikipedeiaによれば、紀元前3000年から紀元前2000年ごろの中央アジアないしモンゴル高原が起源と考えられている鷹狩りは、近代以前は、東は日本、西はアイルランド、モロッコ、北はモンゴル、スカンディナヴィア、南はインドに至るユーラシア、北アフリカ全域で各地方独特の鷹狩文化が開花し、2010年11月16日に、UAE、モンゴル、チェコ等11カ国の鷹狩がユネスコの無形文化遺産の「代表一覧表」に記載されたのだそうです。

亀石の近くにある一軒だけあるみやげ店で買ったヤクの靴下。紙のラベルに「ヤク」の絵があるのでわかりやすいです。

やっぱりヤクが好き。といっても、日本の酷暑では、とても使えそうもないので、しばらく箪笥のなかでおやすみなさい。冬になったら履き心地を試します。値段は一足500円くらいだったでしょうか。日本では手に入らないから、もっと買っておけばよかった、とちょっとだけ後悔しています。

******************

関連記事

コメント