8 12遍昭(1)百人一首一 夕話の挿画解説

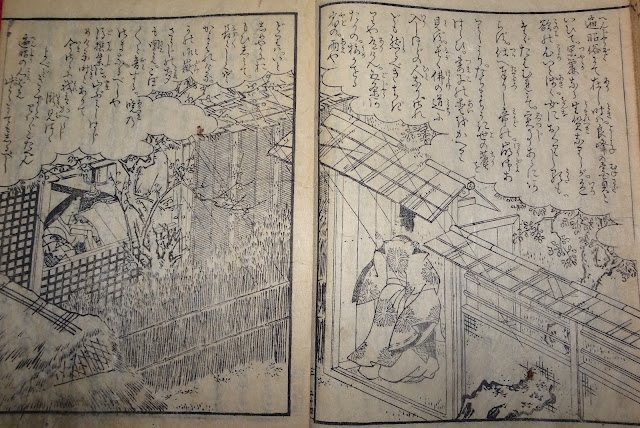

さて、ぐずぐずしていましたが、そろそろメインテーマの『百人一首一夕話』の挿画解説に入らねばなりません。天智天皇から始める予定でしたが、なかなか取りかかれないので、順不同にして、今、講座で扱っている12番目の歌人遍昭から始めます。挿画は『百人一首一夕話』第二冊の二十四裏、二十五表の見開きとなっています。

【翻字】遍昭(へんじゃう)俗(ぞく)にて在(あり)し時は、良峰(よしみね)の宗貞(むねさだ)といひて、閑麗(つやゝか)なる生質(うまれつき)なりしが、色好(いろこのみ)の心(こゝろ)いと浅(あさ)く、女(をんな)におくりし歌(うた)も、たゞたはむれにて、実事(じつじ)あるにあらず、仕(つか)へ奉りし帝の崩御ありしより、たちまちうき世(よ)の塵(ちり)をはらひ、妻子(つまこ)の愛をかへりみず、長(なが)く仏(ほとけ)の道(みち)に入(いり)しほどの人(ひと)なり。されども然(しか)るべきちぎりや有(あり)けん、五条(ごじゃう)あたりの、梅(うめ)かをる宿(やど)の、雨(あま)やどりは、いとしめやかにおもひしみて、長々(なが/\)しくぞかよはれける。かの御嶽(みたけ)さうじの声(こゑ)も聞(きこ)え、こぼ/\と音(おと)する、暁(あかつき)のさまなるべしや

後撰集(ごせんしふ)に山(やま)ふみしはじめける時(とき)とありて、

今(いま)さらに我(われ)はかへらじ滝(たき)見(み)つゝよべどきかずととはば こたへん

遍昭(へんじゃう)の心(こころ)ばゑ此(この)うたにてもしるべし

(凡例)

⑴ルビは()内に入れ、すべてひらがなとした。

⑵句読点、仮名遣い、送り仮名は原文のまま。くり返し符号は適宜読み易いように処 理してある。

⑶改行は本文通りではなく、読み易いように改めた。

⑷漢字は可能な限り新字体に改めた。誤字と思われるものがある場合、原文のままとして、 ※をつけ、【注】のところに正しいと思われる字を注記した。

【大意】

僧正遍昭が俗人(出家する前)であった時は良峰宗貞といって、上品で美しい生まれつきであったけれど、色好みの心はたいそう浅く、女性に贈った歌も単なる戯れで、実際に何かあったというわけではない。お仕え申し上げていた帝が崩御されたことによって、突然、俗世間の汚れを払い、妻子への愛を省みずに、長く仏の道に入ったほどの人である。けれど、そうなるべき前世からの宿縁があったのであろうか、五条あたりの梅薫る宿の雨宿りでの(女性との)できごとは、たいそうしみじみと心にしみて、長い間そこへ通ったのであった。あの御嶽精進の声が聞こえ、ごぼごぼという音のする暁の様子であろうか。

『後撰集』に山踏み修行をはじめた時という詞書があって、

今さらに、私は俗世間には戻るまい、滝を見ながら修行して、もし問われたら、呼ばれても聞こえないと答えることにしよう

(という歌がある)。遍昭の心のあり様はこの歌によっても知ることができる。

【解説など】

遍昭は、『古今和歌集』仮名序に取り上げられた六歌仙の一人、俗名を良峰宗貞といって、仁明天皇に仕えた蔵人少将でしたが、帝の崩御の翌朝、突然行方をくらまして、出家したのでした。『百人一首』に選ばれた「天つ風雲の通い路吹き閉じよ乙女の姿しばしとどめむ」は、良峰宗貞時代に詠まれた歌です。

『百人一首一夕話』の作者尾崎雅嘉 は、『古今和歌集』仮名序に「歌のさまは得たれども実少なし」とあるけれど、遍昭が女性に贈る歌は単なる戯れであって、実は真摯に仏道修行をする(最後にある後撰集の歌は、滝に打たれる荒行を想像させます)、立派な僧であったとするのです。

作者、歌の解説のあと、さまざまな資料を博捜して作者について蘊蓄を傾けるのが、『百人一首一夕話』の読ませどころですが、歴史書の引用が多かったこれまでの歌人と異なり、遍昭については、『大和物語』の最後にある173段を殆どそのまま引いて、その後で歴史書の『日本三代実録』や『古今和歌集』をもとにした記事を載せるという形になっています。

この挿画も、『大和物語』173段で、五条あたりの荒れた家の門の前で、宗貞が雨宿りをしていた時に、女が詠んだ歌を聞き、返歌をするという最初の出会いの場面が描かれています。この女性とは、出家後も交流が続いたとありますから、例外的な逸話として取り上げたのでしょうね。

「御嶽さうじの声」というのが面白いです。「御嶽」とは吉野の金峯山のことで、「さうじ(精進)」とは、そこに参拝するに先だって精進潔斎をすること、精進所や寺に籠もり、経文を唱えたりすることです。吉野の金峯山寺には、秘仏とされる金剛蔵王権現が三体祀られていますが、役行者の祈りによって現れた釈迦如来、千手千眼観世音菩薩、弥勒菩薩の三仏が、荒ぶる衆生を救うために怒りの形相に化身したものなのだそうです。平安時代に「御嶽詣」はしばしば行われたようで、文献で確認できる一番古い例は宇多天皇ですが、道綱母の夫である藤原兼家、紫式部の夫である藤原宣孝の「御嶽詣」も、それぞれ『蜻蛉日記』、『枕草子』に描かれています。

遍昭の時代に「御嶽詣」のための「御嶽さうじ」があったかどうかわかりませんが、「御嶽さうじの声」は、『大和物語』にはありません、もちろん少し後の「こぼ/\と音する」も出てきません。この二つは『源氏物語』夕顔巻にあることばです。

光源氏が夕顔をなにがしの院に連れ出し、夕顔がもののけにとり殺されるという場面の少し前、八月十五夜の逢瀬の場面、夕顔の家の周囲の有様を描いたところに、

ごほごほと鳴神よりもおどろおどろしく、

と、雷の音よりもひどい唐臼の音の表現がみられ、明け方近くなっても鶏の声は聞こえず、

御嶽精進にやあらん、ただ翁びたる声に額づくぞ聞こゆる

とあります。いずれも、光源氏には経験のない、庶民の生活の音が聞こえるという描写です。

『大和物語』173段の女の家も、そうした周囲の音が聞こえる場所にあったのではないかと慮った雅嘉が、『源氏物語』夕顔巻のこの場面の一節を取り出したのでしょう。光源氏は五条に住む乳母の見舞いの折に、夕顔と出逢いました。この『大和物語』の女も五条に住んでいました。そうした連想も、雅嘉の脳裏をよぎったのかもしれません。

173段は、三条西家旧蔵本の『大和物語』の最後にある章段ですが、勝命本と田村本にはなく、増補された章段であるという説が有力です(雨海博洋他訳注『大和物語(下)全訳注』講談社学術文庫)。ここに登場する三首の歌も、『古今集』の遍昭歌や光孝天皇関連の歌からヒントを得て作られた可能性が高いので、そう考えた方がよいのかもしれません。『百人一首一夕話』は史書などもよく読みこんでいるのですが、面白い話があるとそれを取り上げてしまうところがありますので、実際の遍昭の逸話であったかどうかは不明です。

173段については、もう少し書きたいことがあるので、続きます。

目次へ

*************************************

関連記事

12 12遍昭(2)ー『大和物語』173段の若菜の歌と杜甫の詩「贈衛八処士」

コメント